- Willkommen

- Ahnen

- Mitgliedschaften

- Buchheim an der Strunde

- Leserbriefe - Meinungen - Kommentare

- Günter Pröhl

Vom Mittelalter bis zur Neuzeit

Vorwort

Auch wenn die Broschüre von 2018 der Geschichtswerkstatt Buchheim kein Vorwort hat, möchte ich einige Anmerkungen anführen.

Hierdurch soll die Möglichkeit gegeben werden, auch wenn keine Druckausgaben mehr vorhanden sind , die Texte zu lesen.

Außerdem ist vorgesehen, wenn auf Grund neuerer Erkenntnisse Texte geändert werden müssen, die Änderungen auch vorzunehmen. Dies wird dann im Text mit [eckigen Klammen] vermerkt.

Die Texte, die von Hans Joachim Koßmann sind mit HJK gekennzeichnet, die von Dr. Gert Tröger mit GT und die von Dr. Christian Eder mit CE verfassten Beiträge sind freigegeben

Jeder Mitarbeiter der Geschichtswerkstatt Buchheim ist für seinen Text verantrwortlicht.

Inhaltsverzeichnis

1. Ein ziemlich altes Dorf

(GT)

2. Die alte Pfarrkirche

(GT)

3. Buchheim um 1844

(GT)

4. Wie Buchheim allmählich größer wurde (GT)

5. Ein Jahrhundert des Wachstums (GT)

6. ACLA – Werke

(HJK)

7. Sankt Mauritius

(GT)

8. Sankt Theresia

(GT)

9. Kreuzkirche

(GT)

10. Neuapostolische Kirche (GT)

11. Schulwesen (GT / GP)

12. Haus Herl mit Mühle und Kapelle (CE)

13. Befestigungen und Grünanlagen (GT)

14. Bäume

(GT)

15. Einige Straßen und Wege (GP)

16. Anfänge der Schienenwege (GP)

Impressum

Es folgen die Abschnitte, die oben mit Autorenkennzeichnung versehen sind und das Impressum.

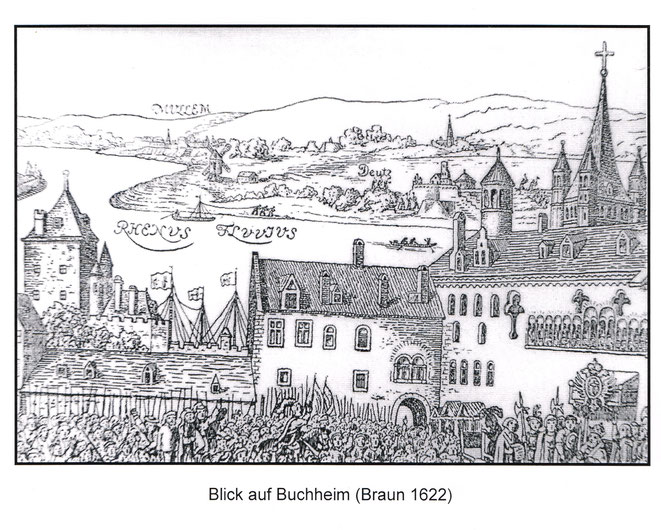

1. Ein ziemlich altes Dorf

Der heutige Stadtteil Buchheim hat sehr deutliche Grenzen: Im Süden die Stadtautobahn, die zur Zoobrücke

führt, im Westen den Damm der Eisenbahn, im Norden die S-Bahnlinie nach Bergisch Gladbach, welche die A3, die Ostgrenze unseres Viertels, kreuzt. [Wenn man also eine Bahn unter oder über eine

Brücke quert, verlässt bzw. betritt Buchheim.]

Das alte Dorf Buchheim lag nur an der Frankfurter Straße, und zwar ungefähr zwischen den Abzweigungen der

Alten Wipperfürther Straße und der Heidelberger Straße.

In der Eiszeit floss der Rhein in immer neuen Betten durch das Gelände der rechtsrheinischen Stadtteile

von Köln. In den Äckern bei Haus Herl kann man noch Gerölle finden, runde Steine, welche die Strömung des Flusses hierher „gerollt“ und dann liegen gelassen hat. Nach der Eiszeit wuchs hier

Jahrtausende lang dichter Wald. Schon während der Stein- und Bronzezeit lebten Menschen im rechtsrheinischen Köln, zuerst Jäger und Sammler, später Ackerbauern. In Buchheim hat man aber keine

Funde aus diesen Epochen gemacht. Zur Römerzeit war das Rechtsrheinische nur dünn besiedelt. Im 3. Jahrhundert schlossen sich einige der freien Germanenstämme zum Bund der Franken zusammen, der

allmählich das Linksrheinische eroberte und besiedelte. Gregor von Tours erzählt (um 573), dass im Jahre 507 der in Köln residierende Frankenkönig

Sigibert bei einem Jagdausflug in der jenseits des Rhein gelegenen „silva buchonica“ („im Buchen-wald“) ermordet wurde. Irgendwann danach begann man, in dem Wald zu roden und kleine Ansiedlungen

zu gründen. Buchheim gehört sicher zu den ältesten Dörfern – vielleicht war es das erste, das man in dem fast grenzenlosen Forst anlegte und das man deswegen nach den ja überall wachsenden Buchen

benennen konnte. Vielleicht aber heißt der Ort auch nach dem ersten Siedler, der sich hier ein „Heim“ schuf und der den Namen Bucc (Abkürzung von Burkhart) oder ähnlich trug. In anderen Gegenden

gab es auch Orte, die Buchem, Bochum o.ä. hießen. Die älteste Urkunde, in der ganz bestimmt unser Buchheim genannt wird, stammt von 1110, als der Abt von Groß St. Martin in Köln Grundstücke aus

Flittard, Stammheim und „Bochem“ in eine Stiftung einbrachte. Früher als Buchheim, schon um 1025, wird Herl (siehe „Haus Herl“) erwähnt.

In Buchheim gab es einen großen Gutshof, den der jeweilige Kölner Domcustos besaß, und zu diesem

gehörten, als „Hörige“, vermutlich zahlreiche der im Umkreis ansässigen Bauern. 1152 werden solche, die in „Molenheym“ wohnten, erwähnt, als sie Waldstücke zur Rodung erhielten. Die Hörigen

durften nicht wegziehen, mussten einen Teil ihrer Ernte abliefern und Frondienste leisten, d.h. eine gewisse Zahl von Tagen auf den Feldern des Hofes arbeiten. Der Domcustos ließ auch, wie

üblich, eine Kirche bauen (siehe „Die alte Pfarrkirche“). Das Buchheimer Kirchspiel umfasste auch die heutigen Stadtteile Mülheim und Buchforst sowie Teile von Stammheim, Höhenhaus und Höhenberg.

Es war auch ein Gerichtsbezirk, in dem sieben Schöffen unter Vorsitz des Domcustos oder seines Vertreters kleinere Straf- und Zivilsachen entschieden. Als der Buchenforst bis auf einen kleinen

Teil gerodet war, wuchs Buchheim nicht mehr. Mülheim wurde dagegen eine kleine Stadt, in welche um 1400 auch der Pfarrer zog. Die Sonntagsgottesdienste fanden nun in St. Clemens statt.

Das Leben der mittelalterlichen Landbevölkerung war hart. Die schwere Arbeit auf den Feldern verschaffte

nur knapp den Lebensunterhalt, denn eine durchschnittliche Ernte erlaubte es nicht, Vorräte für Jahre mit schlechten Ernten anzulegen. Seuchen, „gegen die kein Kraut gewachsen war“, dezimierten

die Bevölkerung. Die schlimmste war die Pest, die 1347 – 51 durch ganz Europa zog. 1349 soll in Mülheim in wenigen Monaten die Hälfte der Einwohner gestorben sein. Ähnlich ist es vermutlich auch

in Buchheim gegangen. Schlimm waren auch die dauernden Fehden der Adligen und die Kriege der Fürsten, bei denen die Dörfer des Gegners ausgeplündert und niedergebrannt wurden. 1317 wird Buchheim

namentlich unter den Orten aufgeführt, welche von den Erzbischöflichen zerstört wurden, während der Graf von Berg die erzbischöfliche Stadt Zülpich belagerte. Auch in der Frühen Neuzeit änderte

sich in dieser Hinsicht zunächst nicht viel. 1583 wurde im „Truchsessischen Krieg“ die Buchheimer Kirche zerstört. 1638 – im Dreißigjährigen Krieg –

lagerte der kaiserliche General Piccolomini in Holweide. Seine Soldaten überstiegen nachts die dürftigen Befestigungen von Mülheim, wohin sich auch die Buchheimer mit ihrem Vieh und ihren

Vorräten geflüchtet hatten, und plünderten und vergewaltigten.

Um 1776 gab es in Buchheim wieder 48 Wohnhäuser, in denen 294 Menschen lebten, und 22 „Scheuren“ von größeren Bauern. Das größte Anwesen war immer noch der Hof des Domcustos, auf dem über 20

Personen wohnten und arbeiteten. Der Hof lag vermutlich etwa da, wo heute die Bauten von Opel Bauer stehen. Damals gab es hier ein nicht allzu tiefes Tal, ein altes Rheinbett, in welchem ein

großer Bach, die Strunde, floss, und das sich bei der berühmten Eisflut von 1784 noch einmal mit reißendem Wasser füllte. Das Hochwasser zerstörte den Buchheimer Hof und den südlichen Teil von

Mülheim. Im Jahr darauf wurde der Hof von dem Domcustos Graf Öttingen an einem sicheren Platz am südlichen Talrand neu errichtet. Eine lateinische Inschrift verkündete den Vorübergehenden, dass

der Bauherr das Gebäude auch für den Aufenthalt an warmen Tagen im Sommer verwenden wollte. Buchheim als Urlaubsort! Das Anwesen wurde bald darauf säkularisiert, d.h. der Staat nahm es an sich.

Im 2. Weltkrieg wurde es zerstört und das Grundstück danach zur Erweiterung der Acla-Werke benutzt.

An die Zeit, als Mülheim zu dem französischen Vasallenstaat Großherzogtum Berg gehörte, erinnert das

Buchheimer Kreuz. Der Pächter des Hofes hat es zum Dank für ein damals äußerst seltenes Fest, seine Goldene Hochzeit, errichten lassen. Inmitten der fast ununterbrochenen napoleonischen Kriege

hoffte er, dass Gott wieder einmal Frieden geben würde. Diesen Frieden brachte erst der Sieg über Napoleon, nach dem unser Land preußisch wurde und 100 Jahre lang nichts mehr von Kriegen zu

spüren bekam. (G.T.)

2. Die alte Pfarrkirche

Zu dem Gutshof des Domcustos gehörte auch eine Kirche mit einem Friedhof. Sie stand westlich vom Dorf auf

einer Anhöhe über der Strunde. Die Kirchgasse führte dorthin über freies Feld. Der Friedhof besteht immer noch, und die in seiner Mitte stehende Kapelle ist der Überrest der alten Pfarrkirche. Am

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der gewaltige Eisenbahndamm aufgeschüttet und seitdem befindet sich das älteste Bauwerk von Buchheim im Stadtviertel Mülheim.

Wenn man die Friedhofskapelle von Osten betrachtet, kann man sehen, wann die alte Pfarrkirche St.

Mauritius gebaut worden ist und wie breit sie war. Der runde Vorbau in der Mitte, die Apsis, zeigt romanische Rundbogen. Vor der Apsis erhob sich ein hohes Mittelschiff, von dem ein Stück

erhalten ist. Hinter den Mauern rechts und links von der Apsis begannen niedrige Seitenschiffe. Sicher war die Kirche auch länger als die heutige Kapelle. Sie wurde um 1200 gebaut; das schließen

die Fachleute für mittelalterliche Architektur aus der Form der Blattkapitelle, die im Inneren der Apsis vier kleine Säulen bekrönen. Wer erfahren will, wie es vielleicht in der alten

Mauritiuskirche ausgesehen hat, kann nach Herkenrath fahren und durch den romanischen Teil der dortigen Kirche gehen.

Vielleicht stand schon lange vor dem romanischen Bau eine einfachere, möglicherweise aus Fachwerk

errichtete Kirche. Auf dem Friedhof wurden viele Jahrhunderte hindurch nicht nur die Buchheimer Bauern, sondern auch die Mülheimer Bürger beerdigt, denn die Clemenskirche am Rhein war eigentlich

nur eine „Filiale“, eine Tochter- oder Nebenkirche, von Buchheim, auch wenn der Pfarrer seit 1413 in Mülheim wohnte. Auch zu Taufen und Eheschließungen mussten die Mülheimer noch lange zu der

einsamen Pfarrkirche hinauswandern.

1803 wurde St. Clemens Pfarrkirche, auch für die Buchheimer. Die anscheinend schon baufällige

„Mutterkirche“ verfiel und wurde zum größeren Teil abgerissen. 1849 wurden ihre Überreste zur Friedhofskapelle ausgebaut, die man nach dem Ersten Weltkrieg zur Gedenkstätte für die Gefallenen

herrichtete. Damals schuf der Mülheimer Bildhauer Eduard Schmitz jun. die Figuren neben dem Portal. Es sind kriegerisch gerüstete Gestalten, allerdings keine, die sich durch Heldentaten in

irgendwelchen Kriegen hervorgetan haben: Links steht der Erzengel Michael, der nach einem alten Mythos eine Gruppe von Engeln, die gegen Gott aufgestanden waren, niedergeworfen hat. Der Anführer

der Aufständischen, der Teufel, das personifizierte Böse, dargestellt als ein Tier mit großen Fledermausflügeln, liegt unter seinen Füßen. Rechts steht Mauritius; er war römischer Soldat. Hinter

ihm flattert die Fahne seiner Einheit, der thebäischen Legion, die von Kaiser Diokletian (284 -305) ins heutige Frankreich geholt worden war, um einen Bauernaufstand niederzuwerfen. Mauritius

aber zeigt, worauf es ihm ankam: Auf den Gehorsam gegenüber dem gekreuzigten Christus, der sich nicht wehrte und der auch nicht davonlief, als ihn seine Feinde, die seine Lehren für falsch

hielten, festnahmen. Mauritius und seine Gefährten haben sich geweigert, ihrem christlichen Glauben abzuschwören, wie es der Kaiser verlangte. Sie ließen sich ohne Gegenwehr

wegenBefehlsverweigerung hinrichten. Wer mag der Mann sein, der unter Mauritius liegt, der in der einen Hand einen Pfeil hält, in der anderen einen Fisch? Vielleicht Diokletian, dessen Versuch,

das Christentum auszurotten, am Mut der Märtyrer scheiterte?

Auf dem Friedhof gibt es eine Reihe von interessanten Grabmalen. Man kann sich dazu in dem Buch von Lisa Weyand „Katholische Pfarrgemeinde St. Clemens und Mauritius“ und in einer früheren Broschüre derselben Verfasserin informieren. Das empfehlenswerte Buch enthält auch viele Einzelheiten über die Kirchen St. Mauritius und St. Theresia. Es ist im Pfarrbüro an St. Elisabeth erhältlich. (G.T.)

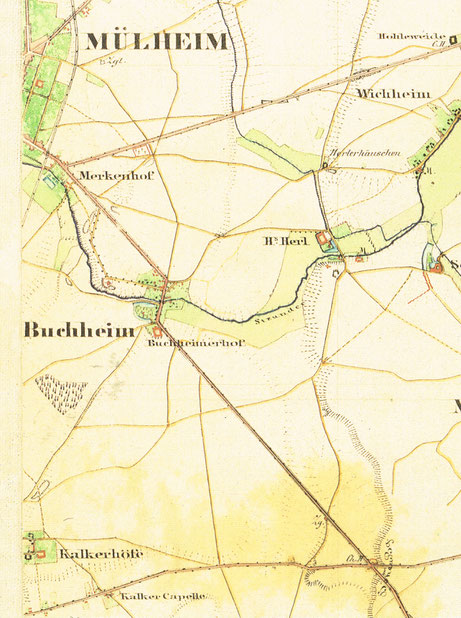

3. Buchheim um 1844

So könnte es gewesen sein: Frühmorgens, an einem Sommertag des Jahres 1844, meldet sich ein junger

Offizier, Leutnant von Bila vom 27. Infanterieregiment, beim Landrat des Kreises Mülheim. Er soll das Gebiet östlich der Stadt bis hin nach Bensberg vermessen und dann eine Karte im Maßstab 1:25

000, ein sogenanntes Messtischblatt, zeichnen. Heute und in den nächsten Tagen möchte er sich einen ersten Überblick über sein Arbeitsfeld verschaffen, das Gebiet „rekognoszieren“. Landrat

Schnabel freut sich, dass er bald eine genaue Karte seines Amtsbezirks haben wird. Herr von Bila muss seine Freude dämpfen: Die Karte soll nur dem Militär dienen; indessen kann man ja … Der

Landrat versteht, dankt und weist einen seiner Amtsboten, einen gewissen Börsch, an, den Leutnant in den nächsten Tagen zu begleiten.

„Ich meine“, sagt v. Bila zu seinem Begleiter, „dass die gerade Chaussee, die nach Siegburg und weiter

nach Frankfurt führt, die geeignete Ausgangslinie für die Vermessungsarbeiten ist. Also, dorthin!“ Börsch, ein ehemaliger Unteroffizier des Deutzer Kürassierregiments, nimmt Haltung an und

antwortet: „Zu Befehl, Herr Leutnant!“

Am Ende der Buchheimer Straße, wo die beiden aus den Häusern herauskommen, müssen sie warten und einen

Eisenbahnzug vorbei lassen, der Material für die noch unvollendete Linie nach Minden transportiert. Sie haben einige Mühe ihre Pferde ruhig zu halten, als die Lokomotive pfeift. Jenseits des

Gleises stehen nur ein paar kleine Häuser an dem stumpfen Winkel zwischen der Frankfurter Chaussee und der neuen, schnurgeraden Straße nach Gladbach.

Hier endet auch die Pflasterung aus unregelmäßigen braunen Steinen, und es geht zunächst an Gärten vorbei und dann zwischen Feldern weiter. Rechts, etwas abseits, sieht man die roten Dächer eines

Gutshofes. „Der Merkerhof“, sagt Börsch, „zu dem die meisten Grundstücke hier herum gehören.“ In manchen Feldern stehen, tief gebückt, lange Reihen von Männern und Frauen und schwingen die

Sicheln. „Die Wintersaat ist dieses Jahr sehr früh reif geworden“, sagt der alte Soldat, und der Leutnant meint: „Aber auch die Sommersaat und die Kartoffeln stehen gut, besser als bei uns in

Brandenburg um diese Zeit.“ Nach rechts zweigt eine schöne Allee ab: „Der Weg zum katholischen Friedhof, auf dem ein Rest der alten Pfarrkirche steht.“ Und dann tauchen zwischen goldenen

Weizenfeldern und grünen Kartoffeläckern die niedrigen Häuser von Buchheim auf. Nach den ersten macht die Chaussee eine Biegung nach rechts. Hier geht eine Straße voll tiefer Pfützen nach links

ab. „Der alte Weg nach Wipperfürth“, erklärt Börsch. „Seit der König die Straße zwischen Deutz und Mülheim hat verbessern lassen, benutzt ihn niemand mehr, außer den wenigen Leuten, die daran und

am Dückergäßchen wohnen, wenn sie auf ihre Felder fahren oder zu Fuß nach Wichheim müssen.“ Die meisten Häuser des Ortes haben nur ein Erdgeschoß und sind aus Fachwerk gebaut und viele sind noch mit Stroh gedeckt. Fast alle stehen an der Chaussee, einige noch dürftigere an einer Gasse, die nach rechts zu dem schon

erwähnten Friedhof geht. Die Chaussee führt nun etwas hinunter zu einer Brücke, an der sich unter einer Linde ein steinernes Kreuz erhebt. Die Reiter überqueren einen wasserreichen Bach, an dem

ein Mühlrad rauscht. Kopfweiden stehen an seinem Ufer und säumen auch den großen Teich rechts von der Straße, in den der Bach strömt. „Die Strunde“, erklärt der Amtsbote. „Sie hat immer ziemlich

viel Wasser, darum kann sie viele Mühlen treiben, an die 25 sind es von Gladbach bis zum Rhein. Das ist die Mühle die zum Buchheimer Hof gehört“. Er deutet auf einen stattlichen Gutshof, der sich

vor ihnen erhebt. Rechts von diesem zweigt ein schlechter Fahrweg ab („Die alte Wipperfürther Straße von Deutz her; das kleine Wäldchen, das man da sieht, hat den großartigen Namen Buchforst. Die

Franzosen haben wenig davon übriggelassen.“) Die Chaussee aber macht vor dem Gutshof einen Knick nach links und läuft, von halbwüchsigen Alleebäumen gesäumt, in eine endlos scheinende Ebene

hinaus. Man muss schon zu Pferde sitzen, um zwischen all den wogenden Getreidefeldern die Dächer der drei Kalker Höfe und der Weiler Ostheim und Vingst zu rntdecken.

Lassen wir unserer Phantasie freien Lauf und malen uns aus, dass von Bila bei seinem ersten

„Rekognoszierungsritt“ bis in die Heide hinter Brück gekommen ist, wo gerade zwei Dutzend Männer unter der Aufsicht des königlichen Försters Kiefern anpflanzen („In 150 Jahren werden wir hier

wieder einen ordentlichen Hochwald haben.“), dass er dann am Rittergut Mielenforst vorbei wieder die Strunde erreicht, auf deren rechtem Ufer in

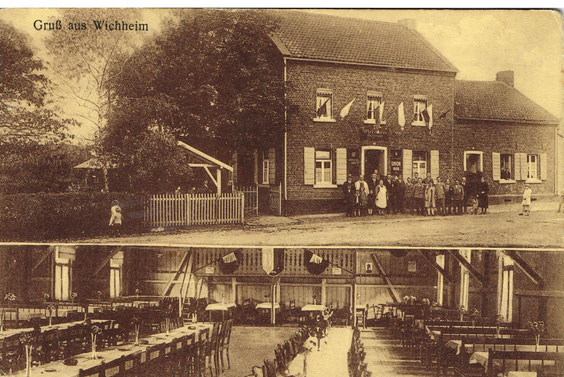

lockerer Reihe die Häuser von Schweinheim und Wichheim stehen. Hinter der Wichheimer Mühle biegen die Reiter nach links ab und geraten schließlich, die Sonne ist eben untergegangen, in den Park

von Haus Herl , wo gerade die Nichte des Bankiers Bürgers ( „Er hat eine ganze Reihe alter Rittergüter und säkularisierter [verstaatlichter] Klosterhöfe aufgekauft“.) mit den Kindern ihrer

Cousine unter der jahrhundertealten Kastanie sitzt und staunt, als plötzlich ein echter preußischer Leutnant vor ihr steht, sie mit „Gnädige Frau“ anredet und ihr die Hand küsst.

„Fräulein“, haucht sie, „weder verheiratet – noch verlobt …“ „Wie schön“, sagt der Leutnant, und wegen

der beginnenden Dämmerung merken sie nicht, wie sie beide rot werden. (G.T.)

4. Wie Buchheim allmählich größer wurde

kann man noch an der alten Wipperfürther Straße, der Herler Straße und ihren Nebenstraßen sehen. Die ältesten Häuser an der Alten Wipperfürther Straße sind die Nummern 44 und 35. Deren Größe und Aussehen hatten vermutlich die meisten Wohnhäuser des alten Buchheim. Wahrscheinlich war ihr Ziegelmauerwerk nicht verputzt oder getüncht. Es mag auch einige Fachwerkhäuser gegeben haben. In Nr. 44, das nur über ein Erdgeschoss und ein oder zwei Dachkammern verfügte, wohnte wahrscheinlich eine ganze Familie mit mehreren Kindern. Oder war es die Unterkunft für ein altes Ehepaar, das seinen Bauernhof an den Sohn übergeben hatte? An der Wichheimer Straße, zwischen Herler Ring und Straßenbahn, stehen noch sieben solcher einfachen Häuser (135, 141, 151b, 153, 157, 159, 169). Alle sind in den vergangenen anderthalb Jahrhunderten mehr oder weniger verändert worden. Den ursprünglichsten Eindruck macht Nr. 169: eine Tür, rechts und links davon je ein Fenster, gleich darüber die Dachtraufe. Diese Ansiedlung, auf den Karten abwechselnd als Kleinherl oder Wichheim bezeichnet, gehörte damals zur Bürgermeisterei Merheim.

Die nächste „Generation“ von Häusern an der Alten Wipperfürther Straße sind die Nummern 50 - 64, die nach

dem Denkmälerverzeichnis um 1880/90 gebaut worden sind. Sie haben zwei oder drei Geschosse und zeigen die damals üblichen Stuckfassaden – falls man

den Stuck nicht nach dem 2. Weltkrieg weggeschlagen hat. Wer den Stuck nicht schätzte (oder wem er zu teuer war?), konnte sich auch eine Fassade aus verschiedenfarbigen Ziegeln machen lassen, wie

sie das Pfarrhaus und die Nummern 23 und 81 an der Herler Straße haben. Die meisten der bisher genannten Gebäude sind nur drei Fenster breit; wer breiter baute, musste Grundsteuer zahlen. Gehen

wir nun in Richtung Herler Straße, so finden wir die Nr. 74, auf der das Baujahr 1905 angegeben ist. Nr. 76 und 78 stammen aus derselben Zeit und haben wie Nr. 74 Jugendstilstuck. (Eine kleine

Aufgabe: Wo finden sich in der Nähe weitere Stuckfassaden aus dieser Zeit?)

In den Jahren darauf kamen die Stuckfassaden aus der Mode. Gehen wir durch die Hochmeisterstraße in die

Fürstenstraße! Hier sind wir in einer ganz anderen Welt, in einer Reihenhaussiedlung des sogenannten Heimatschutzstils. Diese dritte „Generation“ von Häusern hat nur sparsame Verzierungen aus

Stuck, aber phantasievolle Giebel, große Dachgauben und Erker. Nr. 34 verrät uns die Bauzeit der ganzen Anlage: 1914. Wenn man die einzelnen Gebäude genau anschaut, merkt man, dass manche, so

verschieden sie wirken, nur Variationen von Nr. 34 sind. Die Reihe der Häuser im Heimatschutzstil setzt sich an der Malteser- und Johanniterstraße fort, und eine weitere Gruppe aus dieser Zeit,

wenn auch etwas einfacher, säumt die Deutschordensstraße. Die dortige Nr. 4 ist im Ersten Weltkrieg fertig geworden, der im Übrigen die Bautätigkeit unterbrach.

Die vierte „Generation“ von Wohngebäuden entstand in der Zwischenkriegszeit. Ein typisches Werk dieser

Jahre – im Stil der „neuen Sachlichkeit“ – ist das Haus Kniprodestraße 2, das auch die Gaststätte „Alt Buchheim“ beherbergt. (Das Team bemüht sich in dankenswerter Weise – für uns alle –, den Raum vor dem Haus und die Flächen um die Bäume in Ordnung zu halten.) Schauen Sie sich Nr. 2

genau an und versuchen Sie, in der Umgebung ein ähnliches Haus zu finden! Die meisten anderen sind im Krieg zerstört worden oder man hat ihre Fassaden stark verändert. Damals wurde auch der ganze Stadtteil Buchforst im Bauhausstil gebaut. Aus derselben Zeit stammen die schwerfällig wirkenden Miethäuser in der Kniprodestraße.

Auch die beiden Seiten der Guilleaumestraße wurden damals bebaut. Die über den Krieg gekommenen Häuser an der Westseite haben sehr schlichte Fassaden – bis zum äußersten reduzierter

Heimatschutzstil. Trotzdem ist Nr. 9 unter Denkmalschutz gestellt worden. Ein Gebäude ganz eigener Art ist Nr. 21 mit seinen roten

Backsteingliederungen, dem barock geschweiften Giebel und dem Stuckfries, d.h. dem Wandstreifen, der sich unter der Dachtraufe hinzieht und sonderbare abstrakte Figuren zeigt. Auf dieses Ensemble

der zwanziger Jahre schaut seit dem Wiederaufbau der Schule die Figur eines Hirten herab, der ein Lamm auf der Schulter trägt, ein Werk, das von Ernst Barlach stammen könnte.

Nördlich von dem Bereich, den wir bisher betrachtet haben, standen bis zum Zweiten Weltkrieg nur einzelne, meist kleine Gebäude inmitten von Feldern und Gärten, in einer Landschaft, die den zahlreichen Kindern viel Raum zu Spielen wie „Räuber und Gendarm“ bot. Nach dem Krieg wurde in zwei Jahrzehnten fast das ganze noch verfügbare Gebiet Buchheims mit Wohnhäusern bebaut. Das letzte noch mögliche größere Projekt (so die Kirmesfestschrift von 1970) war das Gelände südlich der Straßenbahn; dadurch ging hier der Platz für das Schützenfest und die Kirmes, die beiden großen Ereignisse des „Veedels“, verloren. Man ging überall in Deutschland von der Gewohnheit ab, die Straßenränder geschlossen zu bebauen. An der Hermann-Kunz-Straße, der Stegwiese und an einigen anderen Stellen in Buchheim stehen Mehrfamilienhäuser inmitten von Rasenflächen – alle Bewohner sollten reichlich frische Luft und Sonnenschein haben.

Noch ein Wort zum Straßennetz. Einige Zeit vor dem Ersten

Weltkrieg, vermutlich im Zusammenhang mit der Verlegung der Eisenbahnen auf die hohen Dämme (ab 1906), entwarf die Mülheimer Stadtverwaltung einen Plan für das Wegenetz fast des gesamten heute

bebauten Buchheimer Gebietes. Dieser Entwurf sah ein im Wesentlichen rechteckiges Raster von Straßen vor, das die Grundstücksgrenzen und den Lauf der Strunde nicht beachtete. Das Flüsschen sollte

vom Buchheimer Ring bis zum Rhein unter die Erde verlegt werden, 1913 war der Kanal von der Frankfurter Straße ab fertig. Glücklicherweise wurde dieser Plan nur zu einem kleinen Teil ausgeführt.

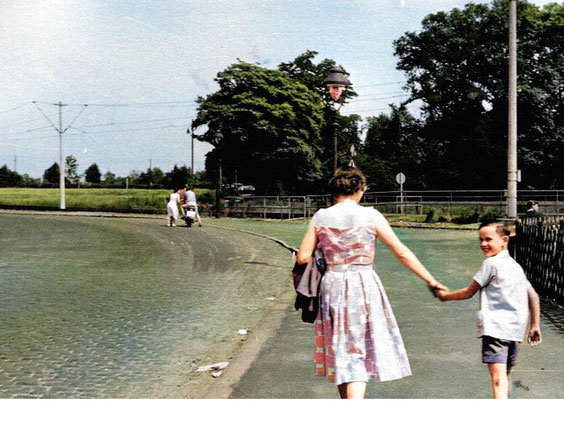

Buchheim wäre sehr eintönig geworden. Besonders gut ist es, dass die Strunde oberhalb der Frankfurter Straße nicht verrohrt wurde. Sie fließt heute zwar nicht mehr, sie ist in den Faulbach

abgeleitet, aber an ihrem Damm gibt es eine hübsche Grünanlage mit Kinderspielplätzen, einen „abenteuerlichen“ Pfad durch Brennnesseln und

Brombeeren, und man kann zwischen der Straßenbahn und dem Buchheimer Ring, in der Flur „Paradies“, noch durch Äcker und Feldgärten spazieren.

Auch der Kirchenvorstand von Mariä Himmelfahrt (heute Liebfrauen) rechnete mit einer flächendeckenden

Besiedelung des Raums zwischen der militärischen Ringstraße (Buchheimer Ring, Herler Ring) und der „Rheinischen Eisenbahn“ und ließ 1894 - 96 St. Mauritius fast an den Rand des bis dahin

besiedelten Gebietes bauen. Zu der neuen Pfarrei wurden auch die Häuser an der Graf – Adolf - Straße und der Montanusstraße geschlagen und die dort wohnenden Kinder gingen in Buchheim zur Schule.

Für die Leute lief dieses ganze Gebiet unter dem Namen Buchheim. Wie die Bebauung – zumindest an den größeren Straßen – nach dem obengenannten Plan aussehen sollte, zeigt das Haus an der Ecke

Herler Straße/Johanniterstraße, in dem sich die an vielen Ecken übliche Gaststätte befand und noch befindet. Aber der Geschmack änderte sich

– und der Erste Weltkrieg brach aus. Erst ein halbes Jahrhundert später baute man hier weiter. (G.T.)

5. Ein Jahrhundert des Wachstums

Im 19. Jahrhundert – das Rheinland war 1815 preußisch geworden – bremsten weder Hungersnöte noch Seuchen

das Wachstum der Bevölkerung, wenn es auch noch viele Notzeiten durch Wirtschaftskrisen gab. In der preußischen Rheinprovinz, sie reichte bis Trier und Saarbrücken, nahm die Zahl der Einwohner in

den 100 Jahren bis 1914 von etwa 2 Millionen auf 7 Millionen zu. Am schnellsten wuchsen die Industriestädte.

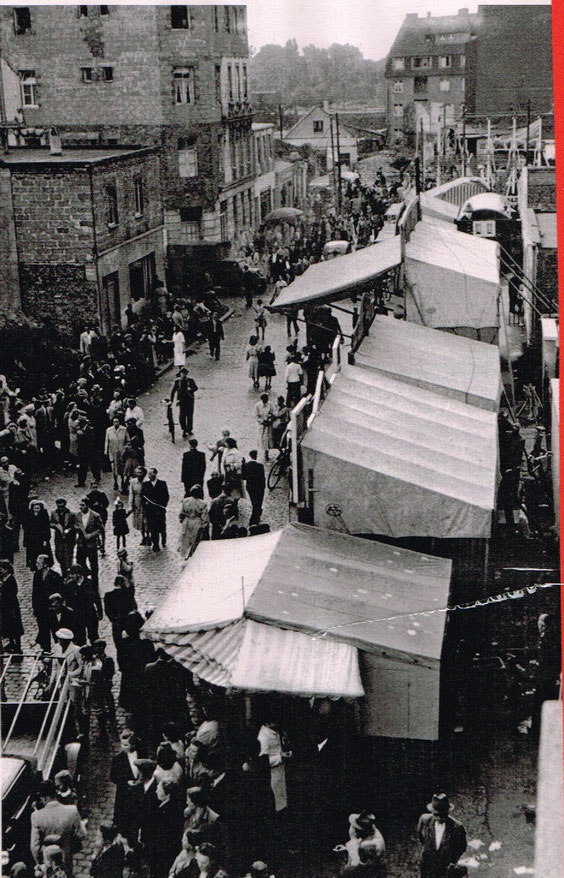

In Mülheim und Umgebung begann die Industrialisierung, d.h. der Einsatz von immer leistungsfähigeren Antriebs- und Produktionsmaschinen in Betrieben mit großer Belegschaft, nach der Mitte des 19. Jahrhunderts. 1864 gründete Eugen Langen die Deutzer Gasmotorenfabrik, in der Nikolaus August Otto seinen Motor entwickelte, 1874 begann Carl Guilleaume mit der Produktion von Ketten, Stahlseilen und Kabeln im Mülheimer Carlswerk, das um 1910 etwa 17 000 Menschen beschäftigte! An der Olpener Straße entstand auf den Feldern außer-halb von Deutz eine ganz neue Fabrikstadt, Kalk. Alle diese neuen Arbeitsplätze waren von Buchheim aus – man nahm längere Fußmärsche in Kauf – erreichbar.

Die Bevölkerung von Mülheim nahm von 1816 bis 1914 auf das Vierzehnfache zu, von ca. 4000 auf 56 000!

1820 bestand Mülheim (nach der Beschreibung Johann Bendels) aus der Freiheit, der Wallstraße und einigen Quergassen, welche diese Straßen und das Rheinufer verbanden. Zwischen den Häusern an der

Wallstraße und der heutigen Adamsstraße lagen zwei Reihen großer Gärten, vor denen 1844 und auch noch 1868 genug freier Raum war, um die Cöln-Mindener Eisenbahn und danach die Bergisch-Märkische

Eisenbahn zu bauen. 1890 hatte sich die Bebauung an der Frankfurter Straße schon bis zur Montanustraße vorgeschoben, an der entlang seit 1874 eine dritte Bahnlinie, die Rheinische Eisenbahn,

führte. Im heutigen Gebiet von Buchheim hatte sich noch nicht allzu viel geändert.

Wie dieses Gebiet um 1844 aussah, wurde schon geschildert. In den folgenden drei Jahrzehnten kam nur weniges dazu; besonders erwähnenswert ist die Brauerei zwischen Ackerstraße und Steinbergs Weiher. Ihre gewölbten Tiefkeller sind noch erhalten. In ihnen wurde das Eis, das man im Winter aus dem Weiher holte, eingelagert. (Wie sich das Klima verändert hat!) Durch die damit erzeugte Kühlung konnte man bis in den Sommer hinein untergäriges Bier, „Lagerbier“, brauen, das haltbarer war als das obergärige Kölsch. Letzteres musste schnell weggetrunken werden, was den Mül- und Buchheimern vermutlich nicht schwer fiel. Erhalten ist auch das Verwaltungsgebäude der Brauerei, Ackerstraße 144. Die Villa des Besitzers, die „Hahnenburg“, wurde, wie damals üblich, neben der Produktionsstätte errichtet. Es gab ja noch kein Telefon und keine schnellen Verkehrsmittel. Die unmittelbare Nachbarschaft von Wohnung und Betrieb war für einen Chef, der oft „nach dem Rechten“ sehen wollte, eine Notwendigkeit. In Buchheim steht übrigens noch eine weitere, jüngere, Fabrikantenvilla, die der Brotfabrik Müller, an der Ecke Frankfurter und Germaniastraße.

Die Hahnenburg ist ein typisches Bauwerk der Gründerjahre. Damit meint man im engeren Sinn die Jahre

1872/73, als die Einigung Deutschlands und die riesige Kriegsentschädigung durch Frankreich zu großen Investitionen ermutigten. Die Villa liegt in einem ursprünglich bis zur Dellbrücker Straße

reichenden Garten, den vorne ein schmiedeeiserner Zaun und hinten eine übermannshohe Ziegelmauer umgeben. Wer von Westen, auf der Gladbacher Straße, herankam, sah schon von weitem – der

Eisenbahndamm war ja noch nicht aufgeworfen – das herrschaftliche Gebäude mit seiner hellen Stuckfassade im Stil des Klassizismus, mit den an ein Schloss erinnernden Eckrisaliten (vorspringenden

Bauteilen) und der dreibogigen Halle vor dem breiten Haupteingang. Kam jemand mit der Kutsche, konnte er in einem großen Bogen vor die Freitreppe fahren, auf der ein „Bedienter“, sobald er

Hufschlag hörte, heraustrat, um den Ankömmling zu begrüßen und dann beim Hausherrn oder der Hausherrin anzumelden. Den Namen „Hahnenburg“ verdankt das Haus der Tatsache, dass sein Erbauer Hahn,

einer der beiden Gründer der Brauerei Börsch & Hahn, eine Frau geheiratet hatte, die denselben Familiennamen trug wie er, allerdings anders geschrieben. Wir dürfen uns ausmalen, wie Frau

Hahn, geb. Haan, in den hohen Räumen der Villa abendliche „Diners“ veranstaltete, zu denen die „Hautevolée“ Mülheims und der Umgebung eingeladen war. Personal, das im niedrigen, von unten fast unsichtbaren Dachgeschoss

wohnte, gab es damals genug. Nachmittags kamen Freundinnen, die Gattinnen anderer Unternehmer, zum Tee, während die Männer im Kontor oder „Bureau“ arbeiteten. An nicht zu heißen Sommertagen

konnten die Damen auf der Terrasse an der südöstlichen Seite des Hauses oder auf der Altane im ersten Stock sitzen und über den Weiher, die Weiden am Faulbach und die Felder an der Gladbacher

Straße bis zu den waldigen Höhen des Bergischen schauen.

Nach 1880 verstellten dann die Häuser an der Wichheimer Straße einen Teil des Ausblicks. Unruhiger verlief vermutlich das Leben des Ehemanns, denn auf die „Gründerjahre“ folgte sehr schnell der

„Gründerkrach“, durch den zahlreiche Firmen in Schwierigkeiten gerieten oder Pleite machten. Die Brauerei überstand diese Zeit und ging erst am Ende des Ersten Weltkriegs in Konkurs. Damals

erwarb Peter Drösser das Betriebsgelände und begann, laut Gewerbeschein vom 3.4.1919, den „An- und Verkauf von Maschinen und Industriebedarfsartikeln“.

Gemeint waren damit die Hinterlassenschaften der durch die Wirtschaftskrise nach dem verlorenen Krieg zugrunde gegangenen Betriebe. Drösser entwickelte sich zum Schrotthändler, sein

Schwiegersohn Robert Bopp begann nach 1924 auch mit dem Verkauf von Baustahl und „Neueisen“, was heute das eigentliche Geschäftsfeld der Firma ist. Südlich von der Brauerei entwickelte sich an

der Ackerstraße ein Gewerbegebiet. Die bedeutendste Firma war dort bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg eine Fabrik für feuerfeste Steine, gegründet von Hermann Kunz, nach dem die Straße

heißt, die heute über das ehemalige Firmengelände führt. Vermutlich gewann man auch einen Teil des Rohstoffes für diese Steine, nämlich Lehm und Ton, in Buchheim. Das Messtischblatt (Karte 1 : 25

000) von 1895 zeigt im Bereich unseres Viertels fünf Ziegeleien und viele große Gruben, in denen der Lehm abgebaut wurde. Wenn die Lehmschicht abgetragen war, konnte man den zu Tage tretenden

unfruchtbaren Grund mit der vorher beiseite geräumten Muttererde bedecken und wieder landwirtschaftlich nutzen. Oder man baute darauf: Die zwischen den Kriegen angelegte „Siedlung“ an der

Kattowitzer Straße steht an einer solchen Stelle.

Auch woanders rauchten in Buchheim die Fabrikschornsteine. Mitten in den Feldern südlich vom Park der Herler Burg stand ein Betrieb, in dem Leim produziert wurde. Dabei entstanden schlechte

Gerüche, daher die Lage fern von allen Wohnstätten. Wenn im Winter in Mülheim, wie fast überall, mit Kohle geheizt wurde und, wie meist bei uns, Westwind wehte, war der Himmel über Buchheim oft

ziemlich grau und die Luft nicht allzu gut. (G.T.)

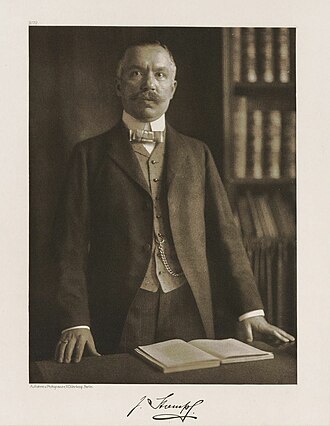

6. ACLA Kolben- und Riemenfabrik

1829 wurde von Abraham Cahen-Leudersdorff, im Alter von 21 Jahren die A. Cahen-Leudersdorff & Co. Rheinische Maschinenleder und –Riemenfabrik gegründet. Der Standort der Firma war Mülheim a. Rhein, Freiheitsstr. 110 (heute Mülheimer Freiheit).

Ende des 19. Jahrhunderts, nach einem kometenhaften Aufschwung, wurde die Firma zu einem der vier größten Treibriemenhersteller Preußens und hatte eine Lederfabrik in Essen und ein weiteres Werk in Buchheim errichtet.

Erkennbar werden auch die vielfältigen Geschäftsbeziehungen im In- und Ausland, die Riemenfabrik hatte u.a. Vertretungen in Amsterdam, Jaffa (heute Teil von Tel – Aviv), Kiew, Mailand, Riga und Stockholm. Da das Unternehmen jüdische Besitzer hatte, zierte der Davidstern mit den beiden Buchstaben C und L den Briefkopf der Firma.

Während des Ersten Weltkrieges wurde die Firma 1916 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seit 1926 firmiert sie nach den Anfangsbuchstaben des Firmengründers unter dem Namen ACLA. 1921/22 wurde der Firmenstandort in Buchheim durch eine weitere Fabrikationshalle aus verklinkertem Stahlbeton, architektonisch ein frühes Werk im Stil der neuen Sachlichkeit, erweitert. Dieser Standort in Buchheim, Frankfurter Straße / Heidelberger Straße, teilweise auf dem Gelände des ehemaligen „neuen“ Buchheimer Hof, ist bis heute der Hauptsitz der Firma ACLA.

Im „Dritten Reich“ nahmen die Nazis Einfluss auf die Fabrik ACLA und die Mitglieder der Familie Cahen wurden aus dem Vorstand gedrängt. Seit 1932 war Carl Fees Vorstandsmitglied und 1933 wurde der Namen Cahen - Leudersdorff aus dem Firmennamen gestrichen.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden Teile der Produktion und der Maschinen nach Sonneberg / Thüringen evakuiert. Nach dem Krieg erfolgte unter großen Schwierigkeiten die Rückverlagerung der Maschinen nach Buchheim und die Produktion konnte wieder aufgenommen werden.

Nach einigen Erweiterungen von Gebäuden und Produktionsmaschinen entwickelte sich die Firma ACLA GmbH heute zu einer der führenden europäischen Hersteller von technischen Artikeln aus Polyurethan - Elastomeren. Einzigartig ist die Produktvielfalt des Artikelprogrammes, z.B. von der 1 g „leichten“ Hydraulik - Dichtung bis zum 1,5 to „schweren“ Formteil für die Blechindustrie. Die Produktpalette der ACLA Werke GmbH umfasst heute mehr als 20.000 verschiedene Formteile.

Derzeitig beschäftigt die Fa. ACLA Werke in Buchheim ca. 200 Mitarbeiter.

(HJK)

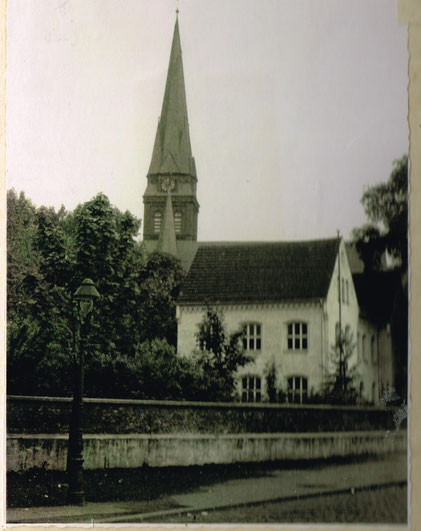

7. Sankt Mauritius

Das stattlichste Bauwerk von Buchheim ist, so meinen wir, die Mauritiuskirche mit ihrem hohen, spitzen Turm, dem „Herrjottszeijefinger“, wie die Leute früher sagten. Sie wurde 1894-96 erbaut. Die Stadt Mülheim war in den vorhergegangenen 80 Jahren gewaltig gewachsen. Überall um die Altstadt, die bloß bis zur Wallstraße gereicht hatte, entstanden neue Wohnviertel und Fabriken, deren Arbeiter meist aus dem katholischen Umland zuzogen. 1815 hatte die katholische Pfarrei 3500 Gläubige gezählt, für welche die Clemenskirche viel zu klein war. 1857-63 baute man die große Liebfrauenkirche (damals „Mariä Himmelfahrt“), die aber bald auch nicht mehr ausreichte. 1894 gab es 28 000 Katholiken (und ca. 7000 Protestanten), von denen weit mehr als die Hälfte regelmäßig den Sonntagsgottesdienst besuchte. Vermutlich mussten die meisten während der Messen stehen. Deswegen beschloss der Kirchenvorstand, drei neue Kirchen zu errichten – eine im Süden (Herz Jesu), eine im Norden (St. Antonius) und eine im Osten, in Buchheim, wo die Pfarrgemeinde schon 1891 einen Bauplatz neben der Schule erworben hatte.

Schule und Kirche – das gehörte damals und auch noch lange, zusammen. Auch unmittelbar neben der

evangelischen Kreuzkirche und St. Theresia stehen Schulen.

Am 4. Juni 1894 legte Dechant Caumanns den Grundstein von St. Mauritius (drei Wochen danach den für Herz

Jesu!) und schon zwei Jahre später, am 27. Mai 1896, konnte das Gotteshaus eingeweiht werden.

Architekt war Diözesanbaurat Wilhelm Blanke. Die spitzbogigen Fenster und auch die spitzen Dächer auf dem

Glockenturm und auf den beiden Treppen-türmchen zeigen uns, dass Blanke den damals üblichen neugotischen Stil gewählt hatte. Das Mauerwerk besteht fast ganz aus Ziegeln, die im Lauf der Zeit

schmutzig geworden sind. Nur unter den Vordächern der Portale sieht man, dass die Kirche, als sie neu war, in hellem Gelb glänzte. Die Umrahmungen und das Maßwerk der Fenster, die Gesimse, die um

den Bau laufen und jetzt mit Zinkblech abgedeckt sind, und einige kleinere Teile wurden aus rotem Sandstein gehauen und der Sockel aus roten Ziegeln ist mit einem Profil von schwarzgrauer

Basaltlava abgedeckt. Schwarzgrau war auch das Schieferdach. Die Kirche wirkt insgesamt recht schlicht. Schmucklose Strebepfeiler, die den Schub der Gewölbe auffangen, gliedern die Seitenwände.

Nur die Westfassade ist etwas aufwendiger gestaltet. Über dem Portal erhebt sich ein Wimperg, ein vor der eigentlichen Fassade stehender Giebel, der ein Kreuz trägt und in das darüber liegende

Fenster hineinragt. Dieses, eine zwölfblättrige Rosette in einem spitzbogigen Fenster, erinnert an das untere Fenster an der Westfront der Kathedrale von Reims, nur dass ihre Stäbe und Bögen

massiver sind. Im Giebel erkennt man vier Lisenen, senkrechte, etwas hervortretende Mauerstreifen. Diese Lisenen gingen ursprünglich wie Kamine bis über den Rand des Daches hinauf, sodass ein

Treppengiebel entstand, wie an vielen Backsteinbauwerken der Städte im Ostseeraum. Einen ähnlich gestalteten Westgiebel besaß das Schulgebäude an der Guilleaumestraße.

Nun zum Inneren! Das Dach von St. Mauritius lässt darauf schließen, dass wir hier eine Hallenkirche vor uns haben, ein Gebäude mit drei gleich hohen Schiffen. Acht schlanke, rot getünchte Säulen tragen die Decke. Ihre Kapitelle sind mit den Blättern des Schöllkrauts geschmückt, einer Heilpflanze mit gelben Blüten und gelber „Milch“, die als „Unkraut“ an vielen Wegen Buchheims wächst. Die Decke bestand früher aus richtigen, gemauerten Kreuzrippengewölben. Nach der Zerstörung im 2. Weltkrieg hat man gewölbeähnliche Stahlbetondecken ohne Rippen eingezogen. Der Raum hinter dem Altar ist ein „Fünf-Achtel-Chor“, das heißt, sein Grundriss besteht aus fünf Seiten eines Achtecks. Hier sind die Rippengewölbe erneuert.

Der Chor ist übrigens ungefähr so breit (ca. 7m) und tief – natürlich nicht so hoch – wie die sieben

Kapellen am Chorumgang des Domes, und das Maßwerk unserer Fenster besteht wie im Dom aus drei Dreipässen. Der Dreipass, eine Figur aus drei ineinander gehenden Kreisen, gilt als Symbol für den

einen, dreifaltigen Gott.

Obwohl Buchheim eine relativ arme Gegend war, wurde die Kirche schnell mit Kunstwerken ausgestattet.

Davon hat nur wenig den Krieg und die Zeit, in der man die Neugotik verachtete, überstanden. Der Taufstein aus schwarzem belgischem Kalkstein wurde vom Brauereibesitzer Ludwig Börsch geschenkt. (Siehe „Ein Jahrhundert des Wachstums“). Auf dem achteckigen Messingdeckel steht eine versilberte Bronzefigur Johannes

des Täufers. Dechant Caumanns stiftete die Kommunionbank aus Eichenholz, an der die Gläubigen niederknieten, um den Leib des Herrn zu empfangen. Zwei Stücke davon sind erhalten. Sie stehen ganz

vorne in den Seitenschiffen. Das rechte Stück zeigt neben einem Engel eine sonderbare Szene. Im Mittelalter meinte man, die neugeborenen Löwenjungen würden erst lebendig, wenn ihr Vater sie

anschnaubte, und diese Tatsache erschien als eine Parallele zur Auferstehung Christi. 1920 gestaltete man den Raum unter dem Turm zur Kriegergedächtnistätte um. Der Buchheimer Matthias Modemann

schuf dafür eine ungewöhnliche Pietà: Der Leichnam Jesu liegt nicht auf dem Schoß Marias (wie z.B. auf dem Schnitzaltar im Chor), sondern auf dem Boden, wie ein Gefallener, und die Mutter beugt

sich kniend über ihn. Die Namen der Gefallenen des Ersten Weltkriegs sind nach 1945 durch die von über 200 Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkriegs ersetzt worden. 1941 fielen die ersten

Bomben auf St. Mauritius, der Angriff vom 15.10.1944 vernichtete die Gewölbe und fast die ganze Ausstattung. Schon 1950 hatte die Gemeinde ihre Kirche wieder aufgebaut. 1955 fertigte Toni Zenz

den gewaltigen Altarblock. Er zeigt an der Vorderseite Märtyrer, Gefährten des hl. Mauritius, „die ihre Gewänder im Blut des Lammes waschen“ (Apokalypse / Offenbarung 7,14). 1962-65 erhielten die

Fenster im Schiff farbige Scheiben. Sie wurden von Eduard Horst entworfen. Das vorderste Fenster auf der rechten Seite zeigt die Begegnung von Abraham und Melchisedek (Genesis 14,18 - 24), der

Brot und Wein opfert. Im gegenüberliegenden Fenster sehen wir, wie Gott die Israeliten in der Wüste durch Manna, vom Himmel fallendes Brot, ernährt

(Exodus 16). Beide Geschichten wurden als ein „Typus“, ein Hinweis auf das Abendmahl Jesu und auf die Eucharistiefeier verstanden. Über dem Südeingang ist der hl. Martin dargestellt, über dem

gegenüberliegenden Nordeingang die Verkündigung der Geburt Jesu durch den Engel; über der knienden Maria schwebt, wie auf alten Bildern, die Taube des Hl. Geistes.

Das letzte Fenster auf der Südseite zeigt die Erschaffung der Frau. Die Bezüge zu dem berühmten Fresko

Michelangelos sind deutlich: Adam liegt ganz genauso wie auf dem Bild an der Decke der Sixtinischen Kapelle; Gott berührt aber nicht seine Fingerspitzen, sondern diejenigen Evas, die sich aus der

Seite Adams erhebt. Im gegenüberliegenden Nordfenster gibt es zwei Szenen. Oben kniet Johannes vor Jesus, den er gerade getauft hat, unten deutet er auf ein tödlich verwundetes Lamm („Seht das

Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt!“

Joh 1,29). Das Fenster im Vorchor, das die Gemeinde kaum sehen kann, zeigt oben die Erscheinung des Kreuzes zwischen den Geweihstangen eines Hirsches, die den leidenschaftlichen Jäger Hubertus

dazu bringt, seine Lebensweise zu überdenken; unten zeigt es vermutlich seine Weihe zum Priester.

1978 kaufte man eine neue Orgel. Man hätte ihre 1255 Pfeifen so aufstellen können, dass die ganze Fensterrose sichtbar geblieben wäre. Diese war 1947 von Gemeindemitgliedern unter Lebensgefahr gerettet worden. Aber Werke der Neugotik wurden damals nicht geschätzt oder sogar vernichtet, sie galten nur als Nachahmungen, nicht als „echte“ Kunst. Diese allgemein verbreitete Ansicht änderte sich bald, und so freute sich die Gemeinde, als sie 1984 einen neugotischen Flügelaltar geschenkt bekam. Sein Mittelstück zeigt links Veronika, die Jesus auf dem Kreuzweg ein Tuch zum Abwischen des Gesichtes reicht, rechts eine Pietà; hier liegt Jesu Leichnam auf den Knien seiner Mutter. Das mittlere Bild ist eine Darstellung der Dreifaltigkeit in der Form des „Gnadenstuhls“: Gott Vater präsentiert den Gekreuzigten, über diesem schwebt, in Gestalt einer Taube, der Heilige Geist.

Informationen über die Kirche und die Gemeinde bietet ein Faltblatt, das man im Pfarrbüro erhalten

kann. (G.T.)

8. Sankt Theresia

Eine kreisrunde Kirche war für viele Leute unvorstellbar. Kirchen hatten in Westeuropa normalerweise

rechteckigen oder kreuzförmigen Grundriss. Die Urform der abendländischen Kirche ist die römische Basilika, ein rechteckiger Raum, der ein hohes Mittelschiff und niedrigere Seitenschiffe hat. An

einer der Schmalseiten war eine große Nische, die Apsis, angebaut. Die christlichen Bau-meister erweiterten die ursprünglich profanen Zwecken dienende Basilika durch ein Querschiff und einen

Chorraum vor der Apsis, wodurch ein kreuzförmiger Grundriss entstand.

Die vielen Kirchen, die während des 19. Jahrhunderts im Rheinland gebaut wurden, folgten fast alle diesem

Schema. Ärmere Gemeinden, z.B. St. Mauritius, verzichteten auf ein Querhaus. Fast alle Baumeister und Gemeinden – im Erzbistum Köln war das sogar vorgeschrieben – wählten den gotischen oder

romanischen Stil.

Schon kurz vor dem Ersten Weltkrieg hatte man die Nachahmung historischer Baustile satt. Es waren auch

ganz neue Baustoffe entwickelt worden, Beton, Stahl und große Glasscheiben, die ganz andere Möglichkeiten des Bauens boten als jemals zuvor. Nach dem Ersten Weltkrieg setzte sich auch in den

Kirchen ein neues ästhetisches Empfinden durch – Stichwort „Bauhaus“: der moderne Kirchenbau begann. Ein frühes Beispiel ist St. Petrus Canisius in Buchforst.

Einer der Pioniere des neuen Stils war Dominikus Böhm, der Vater und Lehrmeister des Erbauers von St. Theresia, Gottfried Böhm, der für sein Lebenswerk mit dem Pritzkerpreis, dem „Nobelpreis für

Architekten“, ausgezeichnet wurde. Eines der Ziele Böhms war die „Einheit des Raumes“. Es gibt in St. Theresia keine Schiffe mehr und damit keine

Pfeiler, die einem Teil der Gottesdienstbesucher den Blick auf den Altar versperren; es gibt keinen Chorraum, in dessen Hintergrund, weit weg von den Laien, der Priester zelebriert; die Empore

ist seitwärts angebracht, so stehen auch die Sänger des Chores näher am Altar. Zum neuen Stil gehörte auch die Verwendung einfachster Formen: St. Theresia besteht aus einem Zylinder, auf dem ein

kegelförmiges Dach ruht. Angebaut sind ein Windfang und eine ebenso niedrige Sakristei. Die Außenwand der Kirche besteht zu zwei Vierteln aus Ziegelmauerwerk, außen und innen unverputzt – man

sollte das tragende Material sehen, aus dem das Bauwerk eigentlich bestand – und zu zwei Vierteln aus Glas, aus zwei gewaltigen Fenstern, die vom Boden bis zur Dachtraufe reichen. In den

kreisrunden Raum stellte Böhm zwei Wände, die schon manchen Besucher, der eine richtige Zentralkirche mit einem in der Mitte aufgestellten Altar erwartet hat, enttäuscht haben. Der Kreis sollte

nämlich auch einen Beichtraum und eine intimere Werktagskapelle aufnehmen. Die letztere kam unter die Empore. In die kleine Vorhalle stellte man das Taufbecken. Die Taufe ist das Sakrament, durch

das der Mensch in die Kirche, das Volk Gottes, eintritt, und so ist der Eingang einer Kirche ein passender Ort für die Spendung dieses Sakraments. Das Weihwasser, in das man beim Betreten einer

Kirche den Finger taucht, ist eine Erinnerung an die Taufe.

Am 9.10.1955 wurde der Grundstein gesegnet, fast genau drei

Jahre, nachdem am Gedenktag der hl. Theresia von Lisieux, am 3.10.1952, Pfarrer Jacquemain von Liebfrauen und Generalvikar Teusch den Beschluss

gefasst hatten, im „Niemandsland“ nördlich vom alten Buchheim eine Pfarrei zu gründen. Neun Monate später (!) war der Bau vollendet – das, obwohl während der fünfziger Jahre im Stadtbezirk

Mülheim fast jedes Jahr eine neue Kirche errichtet wurde.

Zusammen mit der Kirche waren Pfarr- und Küsterhaus errichtet worden, 1958 folgte der

Kindergarten, 1959 der 20 m hohe Turm, 1961 das Jugendheim.

Neben all dem wurden laufend Ausstattungsstücke beschafft. 1959 wurden bei Mabillon in Saarburg die Glocken gegossen, wobei man darauf achtete, dass ihr Klang mit dem Geläut von St. Mauritius,

das den Krieg überstanden hatte, harmonierte. In der Osternacht 1960 bekam die Gemeinde erstmals das große Kreuz über dem Hauptaltar zu Gesicht. Es ist ein Werk des Kölner Künstlers Hanns

Rheindorf (1902-1980). Der Körper des Gekreuzigten ist aus Silberblech getrieben. Figuren dieser Größe auf diese Weise herzustellen, war eine Spezialität Rheindorfs. Eine andere von ihm

meisterhaft beherrschte Technik war die Zellenschmelzarbeit. Dabei werden Metalldrähte auf Blech aufgelötet, die die Umrisse, sozusagen die Zeichnung, des Bildes sind. Die Zwischenräume füllt man

mit farbigem Glaspulver, das dann im Brennofen zu Email verschmilzt. Vier solche Emailbilder sind an den Enden der Kreuzbalken angebracht. Die Bronzestatue der hl. Theresia, die in dem Bogen über

dem Eingang steht, stammt auch von Rheindorf und wurde 1961 gestiftet. Sie trägt die Tracht der Karmelitinnen und hält einen Rosenstrauß in den Händen, Anspielung auf ein Versprechen, das sie

kurz vor ihrem Tod gab: „Wenn ich im Himmel bin, werde ich Rosen auf die Erde regnen lassen“. Mit den Rosen sind Gebete gemeint, die auf ihre Fürsprache von Gott erhört worden sind. Auf die

Innenseite der Längswände malte Helmut Lang Szenen aus den Evangelien, auf die Außenseite die 14 Stationen des Kreuzwegs.

Das Schönste an der Kirche sind die Fenster. Das beherrschende Motiv dieser Wände aus Glas, die Böhm

selber entworfen hat, sind gelbe Flammen, über denen grauer Rauch zum Himmel aufsteigt. Die Gläubigen stehen also mitten in einem gewaltigen Feuer. Im dritten Kapitel des alttestamentlichen

Buches Daniel wird erzählt, dass der babylonische König Nebukadnezar bei Todesstrafe befohlen hatte, ein goldenes Götzenbild anzubeten. Alle gehorchten, nur drei junge Juden weigerten sich, und

der König ließ sie ins Feuer, in einen Ziegelofen, werfen. Aber ein Engel trieb die Flammen auseinander, und die Jünglinge sangen „im Feuerofen“ ein Lied, in dem sie alle Geschöpfe aufforderten,

mit ihnen den einen, wahren Gott zu preisen. Die meisten von denen, die am 28. Juni 1956, am Weihetag, den Raum der neuen Kirche füllten, hatten die Verfolgung der Christen durch Hitler

miterlebt. Manche von ihnen hatten buchstäblich im Feuerofen gesessen, im brennenden Köln und in anderen Städten, und hatten erfahren, wie die Flammen auf einmal zurückwichen. Indessen war damals

die Zeit der Verfolgungen nicht vorbei: In den Ländern des kommunistischen Machtbereichs litten Zehntausende von Christen in den Straflagern. Kleine, über die Fensterfläche verstreute Bildchen

stellen Dinge dar, die im Lobgesang der drei Jünglinge „angesprochen“ werden. Über die Einzelheiten informiert das im Text zu St. Mauritius erwähnte Informationsblatt. – Gottesdienste: Fr. 17.30

(deutsch), So 10.00 (ukrainisch, mit den schönen Gesängen des ostkirchlichen Ritus) (G.T.)

9. Die Kreuzkirche

Im 16. Jahrhundert zerfiel in Deutschland die kirchliche Einheit. In fast allen deutschen Staaten hatte

jeweils nur eine der Konfessionen das Recht, öffentlichen Gottesdienst abzuhalten, d.h. in einem als Kirche erkennbaren Gebäude und mit dem Geläut von Glocken. Köln blieb im Gegensatz zu den

meisten Reichstädten rein katholisch. In Mülheim wurde allmählich ein Teil der Einwohner evangelisch. Allmählich – denn es gab im Herzogtum Berg keine Reformation durch die Landesfürsten. Diese

nahmen gegenüber den religiösen Neuerungen eine sehr schwankende Haltung ein. Es kam ganz auf die Mitglieder der Gemeinden an, auf die sich entwickelnden theologischen Ansichten der Priester und

auf die Meinungsbildung unter den Laien, ob eine Pfarrei Schritt für Schritt evangelischer wurde oder irgendwie katholisch blieb, oder ob sie sich, formell eine Organisation bleibend, geistig

spaltete. Dass die Evangelischen bald untereinander uneins waren – Anhänger Luthers und Calvins („Reformierte“) befehdeten sich manchmal sehr heftig – machte die Lage noch komplizierter.

1609 starb das alte Fürstenhaus von Jülich-Kleve-Berg-Mark aus und zwei evan-gelische Fürsten, der Pfalzgraf von Neuburg und der Kurfürst von Brandenburg, beanspruchten das Erbe. Um die Bevölkerung zu gewinnen, verkündigten sie die Religionsfreiheit. Für Mülheim bedeutete das, dass die Evangelischen aus der bestehenbleibenden katholischen Pfarrei ausscheiden und 1610 zwei (!) Gemeinden gründen konnten: eine kleinere lutherische und eine größere reformierte, deren Gottesdienste auch von den wenigen evangelischen Bewohnern Kölns besucht wurden. In der preußischen Zeit schlossen sich die beiden – unter gelindem Druck des Königs – zusammen. Zu dieser „unierten“ Gemeinde gehör-ten ursprünglich alle Protestanten, die verstreut im Gebiet des heutigen rechts-rheinischen Köln wohnten. Im Lauf der Zeit zogen immer mehr evangelische Christen zu, so wurden Gemeinden in Deutz (1857), in der neu entstandenen Stadt Kalk (1877) und in Dellbrück (1913) gegründet. Die Katholiken machten aber immer noch mehr als drei Viertel der Bevölkerung aus. Der Zustrom von vorwiegend evangelischen Heimatvertriebenen machte die Bildung weiterer Pfarreien im Stadtbezirk Mülheim notwendig (Flittard 1957, Dünnwald und Höhenhaus 1964).

1961/62 wurde für Buchheim und Buchforst die Kreuzkirche samt einem Pfarrhaus gebaut, in den Jahren darauf das Gemeindezentrum und der Turm, ein freistehender „Campanile“, 1975 folgte der Kindergarten. Die Kirche wurde von Dipl. Ing. Rudolf Esch aus Krefeld entworfen, der, vierzig Jahre alt, kurz vor der Einweihung bei einem Verkehrsunfall das Leben verlor.

Die Kirche hat einen fünfeckigen Grundriss. An vier Seiten erheben sich Wände aus Beton, die innen und außen mit Ziegelsteinen verkleidet sind. Die fensterlosen Mauern schirmen den Gottesdienst gegen den Verkehrslärm ab. Die fünfte Seite, im Westen, vor der ein niedriger Vorbau liegt, ist ein einziges großes Fenster. Rechteckige, verschieden geformte Betonelemente sind in immer neuen Gruppierungen über- und nebeneinander geschichtet. (Versuchen Sie herauszubekommen, wie viele unterschiedliche Elemente es gibt! Sechs, neun oder zwölf?) Hier ist auch der Eingang, eine Tür aus klarem Glas, durch welche die Vorübergehenden in das Innere schauen können. Ein weißer Sichtbetonbalken schließt die Wände oben ab und verbirgt das flache Zeltdach vor den Augen des Beschauers. Im Inneren gibt es keine Pfeiler und keine Nischen, der Raum ist ein ganz einheitlicher Saal. Der graue Steinfußboden senkt sich sacht zum Altar hin. Neben diesem stehen Kanzel und Taufbecken und die Osterkerze, die jedes Jahr von der katholischen Gemeinde überreicht wird.

Eine selbständige Gemeinde wurde Buchforst/Buchheim im Jahre 1968. Über dreißig Jahre lang wurde sie von

Pfarrer Heinz Aubel geleitet, der sie gesammelt und aufgebaut hatte und trotz zahlreicher übergeordneter Aufgaben sein Buchheimer Pfarramt nie vernachlässigte.

In den seitdem vergangenen Jahrzehnten ging die Zahl der Evangelischen in Buchforst/Buchheim auf die Hälfte zurück. Das früher stark von der Jugend und vielen anderen Gruppen genutzte große Gemeindezentrum – 1991 hatte man noch

einen schönen Saal dazu gebaut – konnte nicht gehalten werden. Man verkaufte es an den Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch (die Verwaltung von 22 Pfarreien mit all ihren Einrichtungen in Köln und

im Bergischen) und baute das Pfarrhaus zu einem kleineren Gemeindehaus um. (G.T.)

10. Die Neuapostolische Kirche

Die christliche Gemeinschaft, die sich seit den dreißiger Jahren „Neuapostolische Kirche“ nennt, entstand

im 19. Jahrhundert. Sie glaubt, dass sie der im Neuen Testament dargestellten Struktur der Kirche und dem damaligen Gemeindeleben näher kommt als alle anderen Kirchen. In Mülheim trafen sich

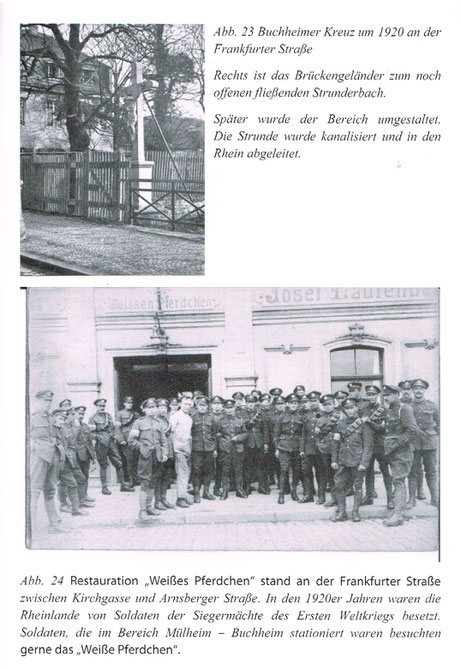

Anhänger dieser Lehre erstmals um 1906, zeitweise im Saal der Gaststätte „Weißes Pferdchen“ (heute ist da Opel Bauer). 1964 wurde die Kirche an der Wuppertaler Straße gebaut. Architekt war Alfred

Kupp. Sein Entwurf ist typisch für viele Gotteshäuser der Neuapostolischen: Ziegelmauerwerk, graue Einfassungen der hochrechteckigen Fenster, insgesamt eine nüchterne Bescheidenheit. An der

rechten Seite ist das Emblem oder Logo der Neuapostolischen Kirche angebracht, ein Kreuz über den Wellen des Meeres, hinter dem die aufgehende Sonne ihre Strahlen emporschickt. Außerhalb Europas

gibt es eine große Zahl von Neuapostolischen. Unsere Buchheimer Gemeinde umfasst zur Zeit ca. 380 Mitglieder, die auch in anderen Stadteilen wohnen. Ein beträchtlicher Teil von ihnen trifft

sich jeden Sonntag um 9.30 und jeden Mittwochabend zum Gottesdienst. Es gibt einen Chor, eine Orgel mit

15 Registern und auch jemand, der sie zu spielen versteht. Gäste sind jederzeit willkommen. (G.T.)

11. Schulwesen

Wie in

vielen Orten des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit war auch in Mülheim der Küster gleichzeitig Lehrer. Die älteste Nachricht, die Johann Bendel über den „Offermann und Schollmeester“

gefunden hat, datiert von 1579. Der Mülheimer Küster hatte allerdings noch viele andere Aufgaben und war schlecht bezahlt, so dass er den Unterricht vermutlich oft als eine Sache betrachtete, die

man vernachlässigen konnte.

Im 16. Jahrhundert war ein Teil der Mülheimer Bevölkerung allmählich evangelisch geworden. (Siehe „Kreuzkirche“). Als 1609 die Erben des alten bergischen Fürstenhauses die Gründung protestantischer Gemeinden erlaubten, bildeten sich zwei evangelische Gemeinden, eine „lutherische“ und eine „reformierte“. Die großen Reformatoren, Luther und Calvin, hatten Wert darauf gelegt, dass möglichst viele Menschen die Bibel lesen konnten. Deswegen stellten beide Gemeinden sehr bald hauptamtliche Lehrer an. Es waren anfangs meist junge Theologen, die später Pfarrer wurden, Menschen mit einer Vorbildung weit über dem Niveau der Küster. Die katholische Pfarrei beschloss erst 1776, den Unterricht nicht mehr dem Küster, sondern Geistlichen anzuvertrauen. Der Grund dafür war vermutlich, dass der reformierte Lehrer Johann Heinrich Tops (1735-1805), der z.B. eine neue Methode des Erstleseunterrichts einführte, auch viele katholische Schüler anzog.

Auch die Kinder aus Buchheim besuchten die Mülheimer Schulen. Viele werden es nicht gewesen sein, denn

die bäuerlichen Familien ließen die Kinder lieber das Vieh hüten und andere leichte Arbeiten verrichten.

Als aus dem Herzogtum Berg ein französischer Vasallenstaat geworden war, wurden die Schulen eine

Angelegenheit der Zivilgemeinden. So blieb es auch unter den Preußen. Allerdings gab es immer noch verschiedene Schulen für katholische und evangelische Kinder, und die Pfarrer behielten bis zum

„Kulturkampf“ (1873) die Aufsicht über das örtliche Schulwesen. Zu ihren Aufgaben gehörte es auch, die Eltern von der Notwendigkeit zu überzeugen, ihre Kinder regelmäßig – auch in der Erntezeit –

in die Schule zu schicken.

Bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts wendete die Stadt nicht viel Geld für das „Unterrichtswesen“

auf. Die Klassen waren so groß, dass wir uns heute nicht vorstellen können, wie Unterricht damals möglich war. 1862 kamen in den beiden katholischen Volkschulen Mülheims 126 Schüler auf jeden der

zehn Lehrer! 1913, nach Jahren mit großen Neubauten, war das Verhältnis 1:56. Auch dann noch mussten die Kinder zu äußerster Ruhe angehalten – um nicht zu sagen: „dressiert“ – werden.

Der zweite Neubau des 19. Jahrhunderts war die Schule in Buchheim (1865-68). Das neugotische Gebäude mit

seinen vor einigen Jahren wiederhergestellten Treppengiebeln steht an der Alten Wipperfürther Straße und lag damals am Rand des Ortes. Es enthielt

zwei Klassenräume, wahrscheinlich, wie das Klassenbild von 1877 zeigt, einen für die jüngeren Jahrgänge und einen für die älteren. Außerdem wohnte der Lehrer hier und konnte so auch außerhalb der

Unterrichts-zeit die Buchheimer Jugend im Auge behalten. An der Rückseite des Gebäudes stand – und steht noch – in einer Nische eine lebensgroße Figur Mariens mit dem Jesuskind. Wir dürfen uns

vorstellen, dass sich die Kinder jeden Tag mit Blick auf die Muttergottes in Reihen aufstellten, ein Gebet sprachen und dann sehr geordnet, zwei zu zwei, in ihre Klassenräume gingen.

Bereits 1874 waren die beiden Klassenräume überfüllt, es gab 245 Schüler, und man mietete ein „ Lokal“

und eine Scheune an, bis 1876 ein Anbau fertiggestellt war. Der nächste Anbau folgte 1880, und 1895-97 wurde endlich ein zweites Gebäude errichtet.

Nun verfügte man über 16 „Schulsäle“, eine Turnhalle, ein „Konferenzzimmer“, eine Wohnung für den „Schuldiener“ und ein Brausebad. 1900 besuchten 1148 Kinder die Buchheimer Schule – das waren

immer noch 70 pro Klasse. Das neue Schulhaus erhob sich bis zur Zerstörung im 2. Weltkrieg dort, wo heute das Hauptgebäude der beiden Grundschulen steht.

Es besaß einen aufwendig gestalteten Giebel, ähnlich dem der neuen Kirche St. Mauritius, und aus einer

Nische der Fassade schaute vermutlich wie heute eine Figur des guten Hirten auf die zahlreichen Kinder herab, die aus der allmählich immer dichter besiedelten Mülheimer „Neustadt“ im Westen der

Rheinischen Eisenbahn kamen.

Die vermutlich wenigen evangelischen Kinder mussten während der ganzen hier beschriebenen Zeit und noch

lange danach nach Mülheim in die Schule gehen.

Der erste Lehrer in Buchheim war der legendäre Rektor Modemann. Der 1972 verstorbene Lokalredakteur Otto

Lowig erzählt, wie er ihm zum ersten Mal begegnete. „Meinen ersten Eindruck von Buchheim bekam ich, da ich als Sechsjähriger im Jahre 1910 an der Hand meiner Mutter zur Schulanmeldung ging. Da

saß an einem Tisch in der Turnhalle, mit einer blauen Mappe vor sich, ein Mann, der aus einer langen Pfeife, deren Kopf auf dem Fußboden stand, so großmächtige Rauchwolken sog, dass man sein

Haupt wie das eines Jupiter umwölkt sah. Es war Rektor Modemann, jener Schulleiter, der Generationen von Buchheimern nicht nur das Einmaleins, sondern vor allen auch die Freude am schönen Lied

vermittelte … An Volkstümlichkeit kam ihm nur noch der alte Lehrer Küppers gleich, der ein so eingeschworener Buchheimer war, dass er die aus dem Bahnhofsviertel kommenden Schüler der dort

entstandenen Neustadtstraßen häufig genug als „Neustädter Ähsel“ bezeichnete. Lowig erzählt weiter: „Als I -Köttele saßen wir in den Klassenräumen

des alten vorderen Schulgebäudes in Sechserbänken. … Damals gingen noch die Kinder des Waisenhauses an der Elisabeth-Breuer-Straße in die Buchheimer Schule. … Da waren mehr als sechzig Schüler in

den engen Schulräumen mit den weißgetünchten Fenstern untergebracht. Wir mögen manchmal vielleicht ein wenig intensiv geduftet haben, aber die Fenster wurden trotzdem nur selten geöffnet. Damals

war der Kinderreichtum sehr groß, und ich entsinne mich, dass einmal gesagt wurde, es sollen alle die auf-stehen, die zu Hause zehn und mehr Kinder hätten. Da standen mit einem Ruck mehr als die

Hälfte der Schüler auf …“. Modemann ist im Alter von 21 Jahren nach Buchheim gekommen und wurde 1919 aus dem Dienst entlassen; vermutlich war er die

letzten Jahre Ersatz für die im Feld stehenden Kollegen. (G.T.)

Im „Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Mülheim am Rhein von 1901 – 1906 (7)“ wird unter

IV. Finanzwesen, 2. Vermögen für die katholische Bezirksschule II in Buchheim ein Wert von M 273.500 angegeben.

Die beim Erweiterungsbau der katholischen Volksschule errichtete Badeanstalt erfreute sich einer recht regen Benutzung, die jedoch allerdings nachließ, als im Winter der Baderaum nicht richtig warm wurde. Als Verbesserung wurde u. a. eine niedrigere Zwischendecke eingezogen. „Laut gewordenen Wünschen entsprechend, wurde auch eine Badewanne aufgestellt.“

An den evangelischen Volksschulen (I. Regentenstraße, II. Steinstraße, heute Laufenbergstraße) bestanden bereits wegen kleiner Zahl der Schüler gemischte Klassen, während an den katholischen Volksschulen nach Geschlechtern getrennt wurde.

Die beiden unteren Klassen wurden von Lehrerinnen unterrichtet, die weiteren Klassen von Lehrern. 1903 beschloss die Schulkommission, dass auch die dritte Klasse von Lehrerinnen betreut wird.

Durch Neueinstellungen von Lehrerinnen wurde dies bis Ostern 1906 erreicht.

Im

„Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Mülheim am Rhein von 1906 – 1911“ steht unter VII. Unterrichts- und

Erziehungswesen,

1. Volksschulwesen: „An den evangelischen Schulen bestanden bekanntlich nur gemischte Klassen. Da die schultechnischen Schwierigkeiten bei der

Aufrechterhaltung dieser Klassen mit jedem Jahre größer wurden, so mußte nach Beginn des Schuljahres 1909 eine Trennung nach Geschlechtern vorgenommen werden.“ Damit den Schulkindern mehr

Möglichkeiten zur Pflege der Reinlichkeit gegeben werden kann, wird neben den bestehenden Brausebädern (u. a. an der Buchheimer Volksschule) ein weiteres Brausebad gebaut. [Man muss bedenken,

dass es damls nicht üblich war, dass in den Wohnungen Badewannen standen.]

An der Volksschule Buchheim wurden zwischen 1906 und 1909 über 1.000 Schulkinder unterrichtet. Bedingt durch die Eröffnung der achten katholischen Volksschule 1910 sank die Zahl der Schulkinder

auf 907.

In dem Berichtszeitraum wurden an der katholischen Volksschule von einer Lehrkraft ca. 60 Schulkinder unterrichtet. Auch die Kinder aus

dem katholischen Waisenhaus an der Friedensstraße (heute Elisabeth – Breuer – Straße) gingen in Buchheim zur Schule.

Aus „100 Jahre Buchheimer Schule“: „Aber dann schon kam der erste Weltkrieg, und der größte Teil der Schule und auch die Turnhalle wurden zeitweilig mit Soldaten belegt.“ Die einquartierten Soldaten waren vermutlich Soldaten, die vom Reichsinneren an die Westfront verlegt wurden. Weiter es heißt es in der Schulchronik: „Im Jahr 1916 wurden verschiedene Mülheimer Schulen wegen Kohlenmangels zusammengelegt.“ Kinder von der Holweider Straße in Mülheim kamen in die Räume der Buchheimer Schule. Von Februar bis März 1917 wurden alle Kölner Schulen wegen Kohlenmangels geschlossen. Anfang 1918 wurden Übungen durchgeführt, wie sich die Schulkinder bei Fliegerangriffen zu verhalten haben. Im Herbst 1918 wurde die Buchheimer Schule wegen einer Grippeepidemie geschlossen. Im Dezember 1918 ist die Schule für zwei Tage von britischen Soldaten beschlagnahmt, und anschließend kamen neuseeländische Truppen. Nach Abzug der Besatzungssoldaten konnte wieder ein geordneter Schulbetrieb durchgeführt werden.

Im Deutschen Reich wurden 1919, nach der neuen Verfassung, auch die Volksschulen neuausgerichtet, sie wurden für alle Kinder des Volkes (soziale Koedukation) eingerichtet, nach dem Leitbild „Bildung für alle“.

Während der NS – Zeit wurden viele Verbesserungen rückgängig gemacht und der Ideologie angepasst.

Während

des zweiten Weltkrieges kam es immer wieder zu Luftangriffen.

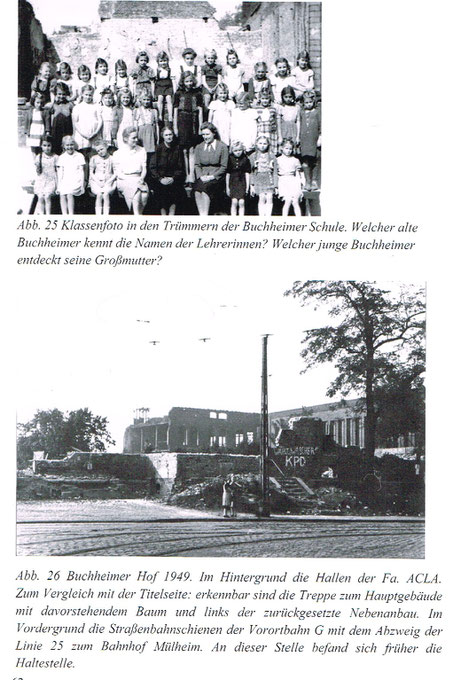

Aus „Uns Schull hät Gebootsdag. – 100 Jahre Buchheimer Schule“: „Auch in diesen Jahren, besonders als die Luftangriffe sich immer mehr verstärkten, war bald von einem geregelten Unterricht nicht

mehr die Rede. Die Schule wurde mehr und mehr für die gesamte Bevölkerung zum Luftschutzraum, bis sie bei dem Angriff auf Mülheim am 28.Oktober 1944 durch Bomben getroffen, im größten Teil ihrer

Bausubstanz zerstört wurde.“

Am 2.11.1945 konnte wieder ein behelfsmäßiger Unterricht abgehalten werden. Dieser fand für etwa 30 Schulkinder im Saal des Jugendheimes statt.

Nach Abzug der Besatzungssoldaten kehrte wieder ein geordneter Schulbetrieb ein.

Von

1945 bis 1953 besuchte Rolf Günter Wolfshohl die Buchheimer Schule. [Damals hatte die Volksschule nur acht Jahrgangsklassen] Der seit 1958 zur Weltspitzenklasse der Radprofis zählte (u. a. drei

Welt- und vierzehn deutsche Meistertitel). [Seine erste Trainingsrunden drehte er auf der Merheimer Heide.

Er verstarb am 18.9.2024 mit 85 Jahren und wurde am 1.10.2024 auf dem Kölner Melatenfriedhof beerdigt.]

Am Platz des Schulgebäudes von 1895 wurde von 1951 – 1953 ein Neubau mit Aula und Kindergarten errichtet. Die Stadtverordnete Frau Elisabeth Schäfer hat sich sehr dafür eingesetzt.

[Die

Kinder, die nicht der römisch -katholischem Kirche (z. B. Alt-Katholiken, Neuapostolische) angehörten, mussten nach Mülheim in die Fichteschule gehen. Sie hatte den Namen nach der Fichtestraße,

die zwischen der Schleiermacher und der Horststraße parallel zur Danzierstraße lag. Die Straße besteht nicht mehr. Der Bereich gehört heute zur Schule Horststraße. Der Anteil der nicht römisch –

katholischen Kinder erhöhte sich nach dem Zweiten Weltkrieg durch Familien aus dem überwiegend evangelisch geprägten Osten Deutschlands.]

1956 wurde neben der katholischen Volksschule auch die evangelische Volksschule in dem Gebäude untergebracht.

Der evangelische Pfarrbezirk Buchheim wurde 1959 aus dem Pfarrbezirk Mülheim – Süd [Predigtstätte Andreaehaus, Graf - Adolf - Straße 22] ausgegliedert und feierte seine Gottesdienste von 1959 bis 1962 in der Aula des Schulgebäudes Alte Wipperfürther Straße 49.

[Die evangelische Volksschule war in dem Gebäude an der Alten Wipperfürther Straße untergebracht und konnte einige Räume im Kellergeschoß der römisch – katholischen Volksschule an der Guilleaumestraße nutzen.

Während bei der evangelischen Volksschule gemischte Klassen hatten, waren die Schulklassen der römisch – katholischen Volksschule nach Jungen und Mädchen getrennt. Der Schulhof zur Alten Wipperfürther Straße wurde von den evangelischen Schulkindern und den römisch – katholischen Schuljungen genutzt- Allerdings zu anderen Pausenzeiten. Die römisch – katholischen Schulmädchen mussten sich mit dem kleineren Schulhof an der Guilleaumestraße zufriedengeben.

Weiter

zogen viele Heimatvertriebene und Flüchtlinge aus dem Osten (heutigen Polen bzw. zwischenzeitlichen DDR) in die vielen Neubauten in Buchheim und die Zahl der Schulkinder stieg

enorm.]

Deswegen musste zu Beginn der 1960er Jahre Schulcontainer auf dem Schulhof [an der Wand zur römisch - katholischen Mauritiuskirche] aufgebaut werden.

Im Jahr 1962 zog die evangelische Volksschule in das Gebäude Alte Wipperfürther Straße 215 (heute Wuppertaler Straße 17 / Dellbrücker Straße). Seitdem wurden auch die evangelischen Gottesdienste in der Aula der neuen Schule gefeiert. Näheres hierzu im Kapitel „Kreuzkirche“.

Am 1. April 1963 wurde die römisch - katholische Volksschule „An Sankt Theresia“ ausgegliedert. Der Unterricht fand erst im Schulgebäude an der Alten Wipperfürther Straße 215 statt und viele Schulkinder von der Alten Wipperfürther Straße 49 gingen jetzt zu dieser Schule. Das neue Gebäude „An Sankt Theresia“ wurde erst am 2. 11. 1965 eingeweiht.

Ein großer Umbruch entstand Ende der 1960er Jahre. Das Ende des Schuljahres wurde von den Oster- auf die Sommerferien verlegt, an den Volksschulen wurden die Pflichtschuljahre von acht auf neun erhöht und viele Konfessionsschulen wurden zu Gemeinschaftsschulen. Die Volksschulen wurden in Grund- und Hauptschulen geteilt. In den Schulgebäuden an der Alten Wipperfürther Straße wurden eine Gemeinschaftsgrundschule (GGS Ahl Wipp) und eine katholische Grundschule (KGS [Alte Wipperfürther Straße]) eingerichtet.

[Auch im Gebäude der bisherigen römisch – katholischen Volksschule An Sankt Theresia wurden eine GGS und eine KGS gebildet. Letztere ist später in die GGS aufgegangen.]

Wieder stiegen die Schülerzahlen an den Grundschulen Alte Wipperfürther Straße und die Raumnot begann von neuem. Die Stadtverwaltung kaufte 1974 ein benachbartes Grundstück. Wegen umfangreicher Bau- und Renovierungsarbeiten wurden die Grundschulen im Schuljahr 1975 / 76 ausgelagert: Die ersten Schulklassen in die Hauptschule Wuppertaler Straße, die zweiten bis vierten Klassen wurden im Buspendelverkehr zur Schule Neufelder Straße in Holweide gefahren.

Walter Blickhäuser (Leiter der GGS), der 1989 verstarb, vermerkte in der Schulchronik: „Kinder, Lehrer und Eltern freuen sich auf ihre alte Schule im neuen Gewand.“

Im Frühjahr 1989 gründet sich der „Verein für Freunde und Förderer der katholischen Grundschule Alte Wipperfürther Straße“. Der Förderverein der GGS wird im Herbst 1990 gegründet und nennt sich heute „Förderverein Ahl Wipp e. V.“

Ende 1991 wurde an der KGS ein Schulchor gegründet.

Im

November 1992 nahm die KGS den Namen „Sankt – Mauritius – Schule“ an. [3]

Der

Neubau an der Alten Wipperfürther Straße wurde 1998 feierlich eröffnet.

[In ihm befinden sich sechs Klassenzimmer und Gruppenräume für den Offenen Ganztag. Kleinere Räume für Gruppenarbeiten und ein Büro für den Hausmeister.]

Im Jahr 2007 wurden die beiden Grundschulen offene Ganztagsschulen. [Der Offen Ganztag wird von beiden Grundschulen gemeinsam betrieben.

2019 feierten beide Grundschulen gemeinsam die 150 – Jahrfeier. Neben vielen Begegnungsmöglichkeiten in den Gebäuden fanden auch Darbietungen auf dem Schulgelände statt.]

[4]

Anmerkungen - Quellen und weiterführende Literatur

- Festschrift 100 Jahre

- Festschrift 125 Jahre Grundschule Klön - Buchheim 1869 - 1994

- Festschtift 150 Jahre Schulstandort Alte Wipperfürther Straße - Wir feiern!

- Schulchronik

Für noch nicht schulpflichtigen Buchheimer Kinder wurden auch Einrichtungen geschaffen.

Im „Bericht über die Verwaltung … der Stadt Mülheim am Rhein von 1901 – 1906 steht, dass: die katholische Vereinigung für soziale Wohlfahrtseinrichtungen am 1. Oktober 1901 eine Bewahrschule in Buchheim,

Alte Wipperfürther Straße 66 / 68 mit 100 Kleinkindern eröffnete. Im Jahr 1906 betreute sie in Buchheim 65 Kinder, vier Jahre später 85. Die evangelische Kirche errichtete 1904 eine Kleinkinder – Bewahrschule an der Berliner Straße.

Kinder aus Buchheim, die weiterführende Schulen besuchen wollten (viele werden es nicht gewesen sein), mussten nach Mülheim gehen.

Allerdings ist das Johann – Gottfried – Herder – Gymnasium aus einem alten Mülheimer Gymnasium hervorgegangen.

Im Jahre 1830 entstand in der Mülheimer Adamsstraße die erste „Höhere Bürgerschule“ (Realschule), die von Jungen und Mädchen besucht wurde. Später wurde die Schule ein Gymnasium mit Realschule. Aus der Kurzchronik des Johann – Gottfried – Herder – Gymnasiums: „Jahr 1912 Aufspaltung in das „städtische Reformrealgymnasium“ und das „staatliche humanistische Gymnasium“, das heutige Hölderlin - Gymnasium. Etwa 1920 Umwandlung des Realgymnasiums Mülheim in ein „neusprachliches Gymnasium“ (Schwerpunktfächern Englisch und Französisch).“ Von 1933 bis 1945 erfolgte die Differenzierung seiner Oberstufe in einen neusprachlichen und einen mathematisch – naturwissenschaftlichen Bereich.“ Die Zunahme der Schülerzahlen nach dem zweiten Weltkrieg führte dazu, dass der Kölner Stadtrat 1955 u. a. beschloss, in Buchheim ein neusprachliches Gymnasium mit den

Fremdsprachen Englisch, Latein und Französisch zu errichten.

Nach den Osterferien 1956 begann das neusprachliche Gymnasium mit zwei Sexten (5. Klasse / 71 Schüler) im

Gebäude des mathematisch - naturwissenschaftlichen Gymnasiums (heute Rheingymnasium), Düsseldorfer Straße 13. Da der Neubau noch in den Vorplanungen steckte, musste das neusprachliche Gymnasium

im Januar 1958 nach Kalk in die Falkensteinstraße ziehen.

Weiter aus der Kurzchronik: „1. Sept. 1962 Unter Führung der Klassenlehrer marschieren die 16 Klassen von dem Behelfsgebäude in Kalk nach Buchheim, um das fertig gestellte

Schulgebäude zu beziehen.“

Kurze Zeit drauf wurde das neue Gymnasium nach dem deutschen Dichter und Theologen Johann Gottfried

Herder benannt.

Herder wurde 1744 in Mohrungen / Ostpreußen geboren 1776 zog er nach Weimar (Herzogtum Sachesen - Weimar) 1802 wurde er geadelt. J. G. von Herder starb 1803 in Weimar.

https://www.literaturwelt.com/johann-gottfried-von-herder/

Berufsbildende Schulen

Die katholische Vereinigung für soziale Wohlfahrtseinrichtungen errichtete im Oktober 1902 in der Alte Wipperfürther Straße 66 / 68 eine Handarbeits- und Bügelschule. (Haushaltungsschule für schulentlassene Mädchen) Die Anzahl der unterrichteten Mädchen stieg von 7 (1902 / 03) auf 12 (195 / 06).

Kaufmännische Ausbildung

Aus der Festschrift 1965 – 2015 – 50 Jahre EGB: „Gründung des bis heute jüngsten Berufskollegs mit

kaufmännischen Bildungsgängen. Die Kaufmännische Schule VII startet mit Einzelhandel, Bürokaufleuten, Postjungboten, Steuerfachangestellten und Handelsschule und muss den Unterricht in fünf verschiedenen Standorten innerhalb Kölns durchführen.“

Das Richtfest wird der Schule wird 1968 an der Beuthener Straße gefeiert.

1970 wird das Schulgebäude bezogen. Der Eingang liegt an der Modemannstraße, die nach einem ehemaligen Volksschullehrer von der Alten Wipperfürther Straße benannt wurde. Das Berufskolleg wird

1999 nach dem ehemaligen Direktor des Seminars für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln in „Erich – Gutenberg – Berufskolleg“ umbenannt.

[Das EGB beteiligt im Rahmen der Möglichkeiten auch an Aktivitäten in Buchheim. Die Schule und auch Personen der Schule sind bereits ausgezeichnet worden.]

Schulzentrum Dialog

Am 6.8.2007 wird das deutsch – türkische Privatgymnasium Dialog gegründet, nachdem die Bezirksregierung Köln die Genehmigung erteilt hat. Der Trägerverein ist der Deutsch – Türkische Akademikerbund (DTAB). Die Räume im ehemaligen Arbeitsamt werden bezogen. Die Europamedaille wurde der Schule am 18.4.2008 verliehen.

Zwei Jahre später wird es umbenannt in Gymnasium Dialog.

Da die Räumlichkeiten zu gering waren, wurde ein Anbau neugebaut.

Zusätzlich wurde noch eine Realschule eingerichtet.

Das Schulzentrum Dialog wird 2017 in Schulzentrum Buchheim umbenannt und besteht aus dem Ferdinand –

Franz – Wallraf – Gymnasium (benannt nach dem Kölner Gelehrten und Theologen) und der Werner – Heisenberg – Realschule (benannt nach dem deutschen Physiker).

(GT / GP)

Haus Herl mit Mühle und Kapelle

[Anm.: Zur ersten urkundlichen Erwähnung von Haus Herl (Herler

Burg)

in Jahr 1025 erscheint in 2025 eine erweiterte Broschüre zu Haus Herl]

In der Zeit vor 1800 war das Gebiet um Buchheim, wie andere Regionen des rechtsrheinischen Köln auch, weitgehend landwirtschaftlich genutzt. Äcker, Fluren, Weiden und einzelne inmitten dieser Landschaft liegende Höfe und Güter prägten die von kleinen Bächen durchzogene Landschaft. Das umliegende Land war aber zum größten Teil nicht Eigentum der Bauern, sondern gehörte einem Grundherrn, der das Land gegen bestimmte Abgaben an die Bauern vergab. Die Grundherren waren meistens Adelige oder geistliche Institutionen aus der näheren Umgebung, die das Gebiet von einem Herrenhof aus verwalteten (siehe Kap. 1 und 3). Von dieser bäuerlichen Landschaft, die über Jahrhunderte von dieser Wirtschaftsweise geprägt und geformt wurde, ist im Gebiet des alten Buchheims in unseren Tagen nichts mehr erhalten geblieben. Eisenbahn, Straßen, Geschäfte, Industriebetriebe und ausgedehnte Wohngebiete haben die Landschaft in dem letzten Jahrhundert so stark überformt, dass nur noch sehr wenig an deren frühere Gestaltung erinnert.